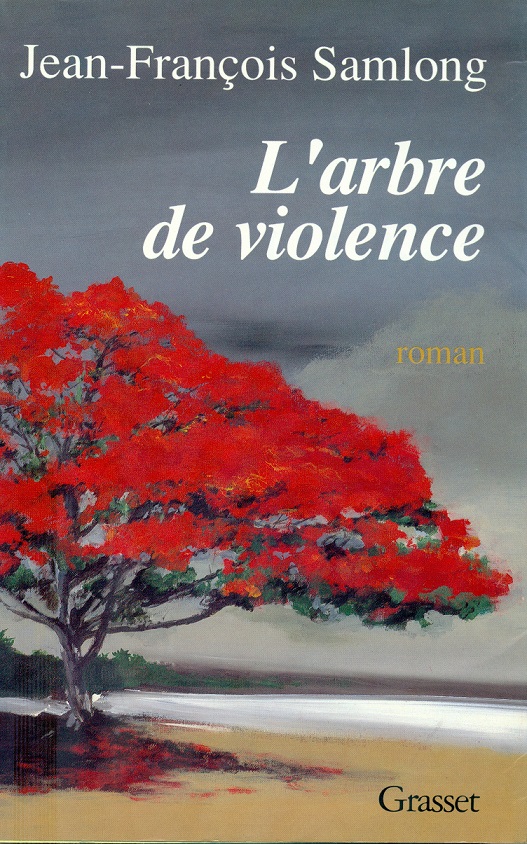

F. L'ARBRE DE VIOLENCE (1994)

Après le procès, le box des accusés se vidait, tel le cœur de Boaz, mais toujours il se souviendrait des pleurs d’un enfant qui venaient de très loin, du plus loin de l’enfance, pour lui dérober son sommeil. C’était Boaz qui pleurait dans l’ombre du prunier, passant et repassant la main à l’endroit où le cuir l’avait meurtri, là sur le bras, ici sur les jambes, et s’il avait pu, sur l’âme qui souffrait dans le silence de l’humiliation. Il aurait voulu être à mille lieues d’une telle honte, ne plus entendre les sarcasmes de Lucien, ne plus voir la silhouette de sa mère fuir loin dans la tristesse, de peur que le moindre bruit ne ravive la foudre d’Athanase. Et il s’endormait sur son chagrin. Seul. Avec qui aurait-il pu partager sa révolte ? A qui aurait-il pu confier sa peur de rire un jour du rudoiement de son père ? Au seul fait d’y penser, son visage paraissait si absent que sa mère détournait les yeux (chapitre 7, p. 61).

J’ÉTAIS GUIDÉ MOI-MÊME PAR MA PROPE VIOLENCE

Réponses à Guilmée Técher A propos de L'arbre de violence (Grasset, 1994)

Guilmée Técher : Concernant la figure paternelle qui traverse le roman sous différentes « instances », peut-on penser que ce que vous avez voulu montrer soit la dimension de faillite et de violence tant dans ses fonctions de père, dans son devoir de transmission que dans ses relations avec ses fils?

Réponse de Jean-François Samlong : Evidemment, la relation père/fils est fondée sur l’incompréhension, et donc l’échec. Cet échec est symbolisé par une barrière qui existe entre eux et empêche le dialogue. S’il y a dialogue, c’est un dialogue de sourd empreint de violence. Dès lors, ils se tournent le dos, se méprisent, se haïssent.

Guilmée Técher : Est-ce le père de l'Histoire ou le père de l'histoire que l'on doit voir à travers ce père violent ?

Réponse de Jean-François Samlong : Ce serait prétentieux de dire que j’ai voulu mettre en scène le père de l’Histoire – prétentieux et abusif. Mais le père violent que l’on découvre au fil de cette histoire n’est pas sans nous renvoyer à l’Histoire, inévitablement, dans la mesure où un texte, même si c’est une fiction, fonctionne par rapport à d’autres textes et par rapport au contexte historique beaucoup plus large qui concerne une famille, un peuple, un pays.

Guilmée Técher : Pouvez-vous m'éclairer sur le choix de vos personnages, et de leurs noms ?

Réponse de Jean-François Samlong : Rien de particulier à dire sur le choix des personnages et leurs noms, en ce qui me concerne, moi, écrivain. Pour moi, ce sont des personnages de papier comme on en trouve dans tous les romans. Maintenant, le lecteur peut donner un sens nouveau et personnel quant au choix des personnages et des noms. Je n’ai pas à l’orienter dans une direction ou une autre. Mille lecteurs, mille lectures possibles d’un roman.

Guilmée Técher : Voyez-vous ce roman comme un roman de destin ? Il me semble que la fatalité constitue la pierre d'angle et qu'il soit quasi impossible de sortir du malheur et de l'enfermement pour Boaz ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Aurait-il pu en être autrement ?

Réponse de Jean-François Samlong : Effectivement, on a l’impression que Boaz est à tout moment face à son destin, et chaque fois il ne prend pas la bonne décision, comme si cette violence au fond de lui armait sa voix, armait son bras, le poussait dans ses derniers retranchements, vers le meurtre (la malédiction du sang versé), vers la prison, vers le gouffre. Il est chez lui une absence de lumière, une impossibilité d’avoir du recul par rapport à l’événement qui fonce sur lui, et lui-même fonce tête baissée dans le drame : mort, séparation, solitude. Je n’ai pas fait ce choix volontairement, du fait que je n’ai préparé aucune fiche avant d’écrire ce roman, je me suis laissé guider par l’histoire, par les mots, par les rebondissements. J’étais guidé moi-même par ma propre violence. Ce que je veux dire, c’est qu’au moment de l’écriture, le lien entre la violence de Boaz et ma propre violence n’était pas quelque chose de conscient, mais on peut penser que l’écriture de l’histoire de Boaz, telle qu’elle est donnée à lire, m’a permis d’exorciser ma propre violence. L’écriture pourrait être perçue ici comme une thérapie, et cette idée ne m’est point désagréable. Que puis-je exprimer d’autre que je ne porte en moi ? Je refuse toute écriture factice, artificielle, non ancrée dans une histoire, dans mon histoire. Ce point est à creuser à la lumière d’une approche psychologique, voire psychanalytique. Mais il n’appartient pas au romancier de tenter cette approche. Le rôle d’un romancier c’est d’écrire des romans – si possible de bons romans – aux autres de se lancer dans une analyse approfondie de tel ou tel texte, en fonction des thèses à illustrer ou à défendre.

Guilmée Técher : Et cette mère silencieuse qui ne nomme pas le nom du père ? Que faut-il y lire derrière cette figure "maternelle" singulière à laquelle le personnage principal reste si attaché ? Boaz et Héva ont des prénoms bibliques : est-ce que vous pouvez me dire pourquoi eux ? Pourquoi ce choix ?

Réponse de Jean-François Samlong : Le silence de la mère renvoie au silence qui a longtemps été celui de la femme réunionnaise depuis l’aube du peuplement de l’île. La femme absente de la scène politique, absente de la scène sociale, absente de la scène culturelle, mais jouant un rôle prépondérant au sein de la famille, et participant pleinement au développement de l’île. Tout récemment, la condition de la femme réunionnaise a changé. Mais hier encore, elle subissait toutes les violences en se taisant ; elle était battue, humiliée. Et je ne parle pas du problème de l’inceste mis en scène dans La nuit cyclone (Grasset, 1992). Boaz est un prénom biblique (sans aucune raison particulière) ; Héva est aussi un prénom biblique, mais pour moi c’est d’abord le prénom de la femme d’Anchaing. C’est la femme marronne, la révoltée qui porte l’histoire.

Guilmée Técher : Cette famille en désordre, pourquoi ne réussit-elle pas à trouver la lumière ? Faut-il voir les choses comme une quête de l'impossible ?

Réponse de Jean-François Samlong : Il est impossible de trouver la lumière dans le désordre, dans la violence, dans la haine. Il faut d’abord faire table rase de ces sentiments qui noircissent l’horizon, embrument l’esprit jusqu’à s’égarer et tomber entre les mains de la loi. Le roman ne dit pas que la lumière est une quête de l’impossible, mais que c’est une quête qui s’inscrit dans la durée et peut concerner plusieurs générations, car le désordre dont il est question vient de loin, de très loin, de l’esclavage et du marronnage, de la chasse au Noirs marrons, des tueries dans les bois et les forêts et les montagnes de l’île. Quand aura-t-on fini avec un si grand désordre ? Combien de romans faudra-t-il encore écrire ? Je l’ignore.

Guilmée Técher : Cet arbre qui revient dans le roman, pourquoi l'avoir choisi comme symbole ? Je pense au moins à deux proverbes créoles : « Calebasse amer i suiv la rasine » et puis « kan in pié-de-boi la finn tort i giny pi armèt droit ». Est-ce l'arbre de la généalogie et des origines perdues, impossibles ?

Réponse de Jean-François Samlong : Il peut être perçu, en effet, comme l’arbre du Bien et du Mal. Il est un symbole. L’homme lui-même est un arbre : il s’enracine (la terre-eau-mère), il étend ses activités par le développement de son esprit (le feu), et il a la tête dans le ciel par son imaginaire (l’air). Tous les éléments se retrouvent en lui comme dans l’arbre, et vice-versa. Les proverbes créoles disent une part de vérité car, au fil des générations, comme le dit la Bible, on finit par sortir de la malédiction, et donc du cercle infernal de la fatalité. L’arbre aussi, à force de s’enraciner et d’être purifié par l’eau, la terre, le feu, l’air, finit par donner de bons fruits. Autrefois, pour nourrir les esclaves de l’île, on a importé du manioc du Brésil ; ce manioc a empoisonné plus d’un esclave, jusqu’au moment où, étant en contact prolongé avec la terre volcanique de l’île, on a pu manger cette racine sans souffrir d’atroces douleurs. C’est le manioc que nous mangeons aujourd’hui. La terre réunionnaise est bonne pour l’Homme réunionnais – elle est bonne pour l’Homme.

Guilmée Técher : La religion et les croyances sont présentes comme piste, comme voie, comme énigme ? Le terme de violence rime-t-il, ici, avec malheur, souffrance? On dirait qu'il n'y a pas de rédemption possible malgré le recours à la religion, aux explications surnaturelles ?

Réponse de Jean-François Samlong : Effectivement, la religion, les croyances populaires, les superstitions sont autant de pistes qu’on suit, de voies qu’on explore, d’énigmes qu’on se pose, en quête de lumière, c’est-à-dire en quête d’un début de sens à l’existence, à son existence. Il en a toujours été ainsi. Cela nous renvoie aux devins, aux augures, aux aruspices, à toute personne qui fait des conjectures et prétend prédire l’avenir. Cette tradition n’a pas pris une seule ride, malgré les progrès de la science, tout simplement parce que l’homme a un goût immodéré pour le surnaturel, le mystère, l’au-delà, les âmes errantes. La tombe de Sitarane à Saint-Pierre est fréquentée chaque jour, avec des sacrifices d’animaux. De fait, la violence ne peut rimer qu’avec le malheur, la souffrance, la défaite, puisque la violence entraîne une plus grande violence encore. Il faut se défaire de la loi du talion et la remplacer par celle de la compassion. Mais cela ne se fait pas en un jour ni en un siècle. Nous vivons toujours à l’ère de la barbarie, et les attentats terroristes en France et dans d’autres pays sont là pour prouver que la violence est source de malheur. La rédemption est possible à travers une prise de conscience humaine, car il n’est pas que la violence dans le monde ; il est des hommes et des femmes qui sont porteurs de lumière. En vérité, tout est une question d’équilibre entre les forces du Bien et du Mal : tantôt le mal l’emporte, tantôt le Bien l’emporte. Et depuis que le monde existe, au regard de ce que nous apprennent les recherches scientifiques et archéologiques, le monde n’a pas dormi une seule nuit dans le Bien ou dans le Mal ; il y a toujours eu un mélange des deux, un mélange qui répond à un dosage dont le secret nous échappe. Nous ne possédons par les lois surnaturelles pour maîtriser ce dosage ; nous ne possédons que les lois humaines, bien insuffisantes et peu efficaces à long terme. Il nous reste encore beaucoup de progrès spirituels à faire pour maîtriser notre destin et celui de notre planète, voire celui de notre galaxie.

Guilmée Técher : Pouvez-vous me dire comment ce roman vous est-il venu ? Qu'est-ce qui l'a fait naître ? Le titre du roman a-t-il toujours été le même ? Puis-je vous demander comment il vous est venu à l'esprit ?

Réponse de Jean-François Samlong : Sincèrement, je ne pourrai pas répondre de façon précise à la première question car le roman a été écrit il y a plus d’un demi-siècle. Tout ce que je peux dire, c’est que je voulais continuer sur ma lancée : mettre en scène la violence qui secoue la société réunionnaise, et mes autres romans s’inscrivent également dans ce courant d’idées. Le premier titre a été : L’arbre de la violence. Ensuite mon éditrice, Martine Boutang, m’a présenté au patron de la maison d’édition Grasset et, spontanément, il nous a proposé : L’arbre de violence. Ce qui est beaucoup mieux, effectivement. On peut avoir un titre avant même d’écrire un roman, et le garder ensuite, ou le changer une fois, deux fois, au fil de l’écriture ; on peut ne pas avoir un titre avant d’écrire le roman, et le titre ne vient qu’à la fin après mûre réflexion. Il faut savoir que l’éditeur a toujours son mot à dire quant au titre d’une œuvre…

Guilmée Técher : Et cette tisaneuse qui enterre le fils mort jamais né reste une énigme passionnante pour moi. Est-ce que vous pouvez me parler d'elle, de son acte, de son surgissement ?

Réponse de Jean-François Samlong : Une tisaneuse doit rester une énigme. Elle est celle qui possède le savoir, assure le lien avec le monde de l’au-delà. On peut la considérer aussi comme un trait d’union entre le monde visible et invisible. Elle possède un certain pouvoir aussi, et en général on lui fait confiance. Elle surgit là où l’on est impuissant face à un monde qui nous échappe, avec son savoir-faire empirique, et très souvent son acte a aussi une portée symbolique.

Guilmée Técher : Si vous deviez croiser ce roman avec un autre de vos romans, lequel choisiriez-vous ? Pourquoi ?

Réponse de Jean-François Samlong : Je choisirai Hallali pour un chasseur (Gallimard, 2015) pour tout ce qui relève de la violence humaine, de l’aveuglement, de la fatalité, du désir d’échapper à son destin – et de la faible lumière que propose le dénouement.